共沐书香 同思共长

——记博爱小学数学组读书沙龙暨市综课题课例交流活动

“时光漫卷书页过,只觉芳气满闲轩。”读书是教师最好的修行,教师的专业成长离不开书籍的浸润。为了打造学习型教师团队,提高每位教师的专业素质,博爱校区和县学街校区的数学老师们相聚一起,展开“共沐书香 同思共长”读书沙龙暨市综课题《互联网环境下小学数学核心概念教学研究》课例交流活动。

活动伊始,先由本次活动主持人、市综课题领衔人叶娜老师跟大家讲述活动版块,紧接着大家一同观看了陈加仓院长关于《学程设计与学科素养的有效衔接》的讲座。

陈特指出:要建立单元整体教学观念,从单元整体进行课时规划,大单元经过合理的整合,可以空出若干课时,这些课时可以进行拓展课、主题式内容、项目化学习的内容。要在知识的关键处设计,让学生经历“动手做数学、动脑想数学、动口说数学”的学程,学程设计不只考虑课堂40分钟,还可以在课前,更可以延伸到课后。

![]()

接着,老师们结合着聆听本次讲座的所思、所悟、所感,对本年级课例并结合市综课题研究关键词进行研讨和分享交流。

一年级:

今天看了陈院长的讲座,老师的“教”要服务支持学生的“学”,在学习活动的过程中培养学生的各项能力及核心素养,我们认为这样的培养要从一年级的教学中开始。本年级第三单元《认识100以内的数》的复习课,如何在复习课中体现“学为中心”的教学理念,如何让我们的课堂走向“为学生设计”是设计这节课时重点思考的。我们把《认识100以内的数》的复习课用4个活动串联了起来,给学生提供丰富的数的素材,让学生有话可说,有想法可交流,有疑点可辨析。我们设计了以下几个活动:

活动一:数一数

通过让学生估一估书架上有多少本书,渗透估算思想,在验证估算结果的基础上,学生会自然而然地想到数一数的方法,符合儿童的认知规律。在活动过程中,学生自然而然地发现1本1本数比较慢,还容易出错,5本5本、10本10本数的方法就应运而生了。

活动二:说一说、比一比

“说一说”,同桌互相介绍自己手中的数;“比一比”,同桌比一比谁的数大,谁的数小。此活动的设计既是体现了课堂从“控制”走向“解放”,也体现了从“线性的流程”走向“丰富的过程”。

活动三:填一填

让学生在数字列车上填出空白车厢上的数。这个活动让学生求解一系列的开放题,学生通过数数的方式,可以填出“48、49、50、51、52”,有了这样的提示,其他学生自然就想到了“46、48、50、52、54”,以及34、40、50、60、70和40、45、50、55、60等多种填法;数数的共同点都是从小到大,由此可以引出从大到小的填法……再通过“将标有“50”的车厢调换位置”“将车厢上的‘50’改为其他数”等变式,帮助学生增强数感,巩固对100以内数的认识和理解。

活动四:用一用

我们把书上看病练习题中的35改成了50,通过排队看病的问题,让学生理解“1-100中,50之前有多少个数”和“1-100,从1开始,50个数之后是多少”的区别,进一步理解和掌握100以内的数。

本节复习课的4个活动设计,唤醒了学生的知识储备,让分散的知识点互相联系起来,促进了知识间的融通。整个复习过程不是由教师提问、学生回答的固定模式,而是突出了学生的主体性,体现了生本课堂的理念。

二年级:

今天有幸聆听了全国著名特级教师陈加仓老师以《学程设计与学科素养的有效对接》为主题的讲座,受益匪浅。陈老师强调数学学习要打破壁垒,学习内容要指向数学核心素养,让课堂要灵动,要让孩子们在自主探索中发现问题,提出问题,解决问题,让数学更生活化,更趣味化。

下面以我们二年级级部顾彩云老师的《认识千以内的数》一课中的教学片段为例,结合陈老师的讲座内容,谈谈我们的一些思考。

本节课有一大闪光点——通过数豆神器一百一百地数豌豆,让学生联系具体实物形象而生动地体会205的组成,顾老师注重培养学生的估计能力和数感。在数豌豆的活动中,教师先让学生自由估计第一个瓶子中豌豆的数量,学生估出56、89等数,与实际情况相差较远。这时,教师拿出第二个瓶子,告诉学生里面装着100颗豌豆,以此作为标准。学生通过对比观察,发现第一个瓶子里豌豆的颗数大约是第二个瓶子里的2倍,从而轻松地估出,第一个瓶子里的豌豆颗数大约是200颗。交流指导过程中,老师引导学生说说估数方法,引导学生参考100粒去估总数。教师再借助数豆神器(10×10的容器,一下子数出100粒)对结果进行验证,学生验证自己的估算准确性,一共205颗豌豆,大约200颗。接着,教师拿出第三个瓶子,提问学生:如果要装400颗豌豆,大概要装到什么位置。有了前面的经验,学生轻而易举地标出准确的位置。在此过程中,学生体会估计时要有标准,调整自己的估数方法,培养了学生的数感。课堂的最后感受一千的环节,又回归到豌豆,利用前面的经验,估出2个矿泉水瓶大约能装一千粒豌豆,结合抓豌豆活动,推测出小小的两瓶却要全班的人去抓,切身体会一千到底有多大,最后又把一千粒豌豆变成一千名做操学生,共享视觉震撼,培养了学生的数学核心素养。

三年级:《长方形、正方形的面积》是苏教版数学三年级下册第六单元的教学内容。教材的编写紧扣“让学生从生活经验和已有体验中感受数学学习的乐趣和价值”这一具体要求,涉及计算、几何图形、数据分析等多个维度。在此之前学生知道了面积的定义,初步认识了面积单位,以及学会用面积单位直接度量面积的方法。这节课就是在这个基础上进行教学的。培养了学生的数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、直观想象、数据分析等数学学科核心素养,可以通过学科教学和综合实践活动课程来具体实施。它是小学阶段探究图形面积的第一节课,长方形的面形。

小学数学新课程标准在数学新教学价值观中要求:“方法比知识更重要”,因此在教学“长方形的面积”时,我们可以把传统的"传递-接受"式的教学模式,采用“自主探究式”趣味教学模式,贯穿“实验-发现-验证”思路,先让动手用面积是1平方厘米的小正方形去“密铺”几个长方形,直接数出长方形的面积,在观察数据的过程中,学生发现长方形的面积和长方形的长和宽有一定的关系,通过讨论研究发现只要用长×宽就是长方形的面积。那么这种想法正确吗?我们可以举例验证。通过“实验-发现-验证”的过程,让学生主动获取知识,同时也让学生知道这些知识是如何被发现的,结论是如何获得的。“实验-发现-验证”的学习方法的指导对学生今后的发展来说非常重要。

四年级:聆听了陈加仓院长的讲座《学程设计与学科素养的有效对接》,让我们初识了“学程”这个名词,即关注学习的流程或过程。其实,在平时的教研中,这也是我们一直持续关注的,在教学中一线教师也是从学生存在的困难与教师观念的转变两个方面来进行教学设计并开展教学的。

通过讲座学习,我们初步了解了学程设计与核心素养对接的一般策略。关注学习时空的规划,建立单元整体教学观念;注重学习内容开发,做到学习内容开发的普适性、贴合核心素养并进行结构化整合;合理规划学习方式的选择,可以采用实验探究、主题研学、小课题研究、阅读式学习等方式开展探究活动。

结合苏教版四年级下册教材内容,我们从学习内容开发这一方面展开,对数学书16页“你知道吗?”数的进制内容进行了拓展,我们设计了《数的产生和十进制计数法》以及《二进制》两个内容。介绍了“从古巴比伦、古罗马和中国的数字,逐渐演变成现在简单的阿拉伯数字:1,2,3,4,5......”数的演变史,让学生在探究交流的过程中感受数的形成过程,积累数感。通过对十进制与二进制计数法的研究,体验数学知识与生活的密切联系 ,提高用数学知识和方法解决实际问题的能力。信息时代,二进制数的概念是计算机教学中的一个重点、难点,通过视频学习,学生初步了解了二进制与十进制的转换,拓宽了学生的数学视野,同时也种下了数学作为基础学科的种子。

五年级:

新课程理念下的数学课堂,丰富的探究素材取代了以往的简单教具。素材多样、活动丰富的课堂让数学学习变得“复杂”。小学数学拓展课程是对小学数学教材进一步的扩充和延展,通过创设问题情境,提供活动空间,让学生在动手操作、实践研究等活动中发现触摸数学的本质,提升核心素养。我们五年级数学组以《圆》这个单元为主题,结合本单元的知识点和动手做内容,拓展如何制作标准的国旗。我们思考:如何引导学生用数学视角品国旗,经历标准国旗绘制的全过程?画一幅标准国旗需要具备丰富的数学知识,比如:数对,圆的认识,尺规作图等。此外,国旗的设计背后藏着浓浓的家国情怀,这份情怀需要经历理性的思考,才能积淀深刻的认识。这显然不是一节课就能完成的,我们可以利用项目化学习方式探究,以“如何画一面标准的国旗”为问题驱动,在真实情境中自主探究。学生学会绘制标准的国旗之后,自然而然会用数学的眼光看党旗、绘制党旗。

数学拓展课可以是对教材内容的整合、补充、满足学生的个性差异的层次需求,让更多的学生在数学上获得更好的发展,帮助他们拓宽探究的空间,感受数学文化的魅力与思维的乐趣。

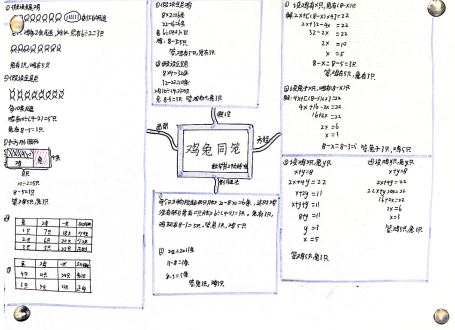

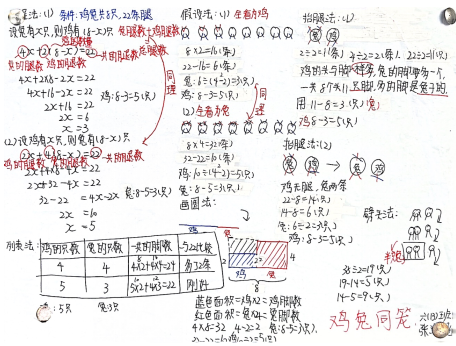

六年级:结合六年级下册数学书32页的“你知道吗?”在解决实际问题单元教学结束后设计增加一课时内容《鸡兔同笼的n种解法》。

创设活动情景:结合数学名题“鸡兔同笼”问题,引发学生解决问题的兴趣。但 原题中鸡和兔头的总和与脚的总数较大,所以去繁就简,抓住本节内容的本质为解题的策略,简化动物的总只数和脚的总条数,改为“鸡和兔共有8只,腿共有22条,鸡和兔各有多少只?”

引导分步探究:培养学生的探究意识。一探鸡兔同笼,根据解决实际问题单元已经掌握的知识,学生自己尝试探索鸡兔同笼问题的解决方法。预计可能会出现至少5种方法,画图2种,列举1种,假设1种,列方程1种。二探鸡兔同笼,在充分思考和书写记录后,进行全班交流。在交流过程中,教师有意识的将相同解题策略并列交流,学生作为小讲师上台向其他同学介绍自己的解题思路,并在讲解后问“你们还有什么要问的吗?”学生之间进行生生互动,在交流讨论中提升表达输出的能力,培养合作交流的意识。三探鸡兔同笼,通过全班交流,生生互动,学生对各种解题策略有了新的认识。能够在相同解题策略中找到联系,寻找到策略思路的一致性;也能在不同策略中找到联系,例如画图策略和假设策略的互补,数形结合,让思维更加清晰。学生将听懂的新方法进行梳理和记录,内化为自己的知识。最后教师向同学介绍鸡兔同笼的其他解题思路,例如假设的策略,不仅可以假设全是鸡或全是兔,也可以在他们腿的条数上进行假设,假设都拿掉一半的腿,则一只鸡对应一条腿;假设都拿掉两条腿,则剩下的腿都是兔子的;假设每只兔子都有两个头,则鸡和兔一样,一个头对应两条腿……在引导下,学生拓宽思路,有了更多想法和尝试,并尝试记录在纸上。

总结研究发现:学生通过一节课的思考和交流,脑中已有了满满的收获,在课后的2天里,他们又对鸡兔同笼进行了策略的梳理,并形成了文案或思维导图。

本次读书活动,老师们结合日常教学和课题研究积极思考,认真记实、交流分享。数学组的老师们会在日后工作中学以致用,一起成为有思想、有温度的教育工作者,让数学课堂充满智慧,让数学教育一路书香。