教研是一场诗意的修行,知之愈明,行之愈笃。为进一步提升数学教师的专业素养和教学能力,3月12日上午,叶娜教师发展工作室成员齐聚博爱小学以“聚焦核心概念 落实数学素养”为主题开展第22次教研活动。

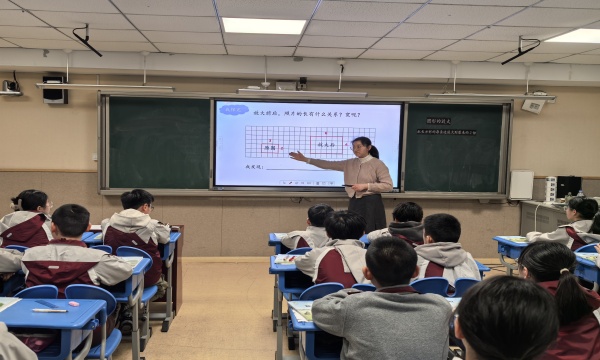

沈亚老师执教的《用方向和距离确定位置》一课从学生的已有经验出发,意识到在原有八个方向的基础上加上角度和距离,能更精确地确定物体的位置。通过教学,学生能找到基准并明确角度找准方向,从而确定物体的位置。在教学的过程中,沈老师能沟通知识前后之间的联系,并与直角坐标和极坐标进行勾连,拓宽了学生的视野。

冯亭亭老师执教的《图形的放大与缩小》,以平移和旋转两种图形的运动引入,帮助学生明确图形的放大与缩小也是图形的运动,将新知纳入旧知中,完善已有认知结构。在揭示放大概念时,以生为主,教师引领,教学内容环环相扣通过摆一摆、说一说、画一画活动,层层递进,逐步突破重难点。有了探究图形放大的基础,学生有意识将研究放大的方法应用到图形的缩小中。最后将图形的放大与缩小进行对比,引导学生总结出放大和缩小的特点。课堂活动形式多样,适时适度的点拨,把课堂真正的还给了学生。

教学评议中,工作室老师也纷纷发表了各自的想法。

陈妤婕老师认为沈老师紧紧抓住方向和距离来描述平面内物体具体位置,扎实有效。通过创设“寻找灯塔”“雷达中的飞机”“制作研学路线图”等真实的问题情境,引导学生一步步探究。在课堂上,沈老师把时间和空间留给孩子,充分讨论和交流了本课重点要探究的两个问题。在教学过程中尊重孩子、充分调动他们的积极性和主动性,对学生的思维训练巧妙得当。

黄品涵老师建议课堂注重语言表达的严谨性:学生通过辨析“2:1与1:3”的比例含义,明确“前项为变化前,后项为原图”的规范表述。此外,任务设计层次分明,整节课以形助数、以数解形,既夯实了比例知识,又培养了空间观念与理性表达力,为后续学习奠定扎实基础。

丁文伟老师建议在处理图形放大的时候,要着重强调三角形的画法,尤其突出斜边是怎么变化的?如何验证?引导学生用语言进行思维外化。探究图形缩小时,利用知识的迁移规律,让学生在实践中反思,在反思中内化新知。

殷青云认为课一开始,冯老师通过展示学生熟悉的生活照片,自然地引出图形的放大与缩小的话题。紧接着通过一系列精心设计的教学活动,先让学生充分感受和掌握图形放大的特点,继而对图形的缩小顺其自然地“用结构”,最后经过一系列练习帮助学生巩固新知。这样的设计,不仅掌握了图形的放大与缩小的基本概念,还学会了如何在具体情境中应用这些知识。

陈静老师建议要让学生聚焦对应边,通过动态演示,引导学生在观察中思考,在思考中逐步学会自主表达更好地理解图形的放大与缩小的概念。教师应将探索的空间还给学生,用儿童的方式应对学生大脑中的“模糊认知”,借助“ 儿童化”表达,实现数学概念的意义重构。

未来的日子里,希望全体工作室成员继续保持这份研究热忱,将今日所得转化为课堂实践,用数据记录成长,用反思精进教学。让我们在探索核心素养落地的道理上走得更加坚实。