“非教无以潜心,非研无以致远”为了提升数学老师专业化水平,使新课标成功落实到课堂教学中,12月20日上午,博爱小学1-3年级教师相聚县学街校区开展了本次数学教研活动。

此次活动先由潘铭秀老师执教二年级下册《有余数的除法》一课,然后三个备课组围绕“有余数的除法”这节课或“数的运算”单元教学讨论并绘制相关思维导图展开交流。

立足课堂,深耕教育前线

《有余数的除法》这节课是表内除法知识的延伸和拓展,也是孩子们形成余数概念的起始课。如何借助余数产生的过程同时探索余数与除数之间的关系,形成完整的知识结构,对概念理解是否深刻举足轻重。本课潘老师先从10泡泡开始分,展示了4种典型的分法,让孩子在操作中感受平均分不一定正好分完,用这种直观、生动的方式帮助学生理解本节课的第一个难点。接着潘老师顺势揭示了余数的概念,再引导学生探讨余数的特点,这一环节孩子经历了猜测、证明,得出结论的过程。整节课的课量较大,在理解余数概念的基础上从正反两方面论证、生成余数的特点是本节课的亮点所在。

思维碰撞,研思课堂本质

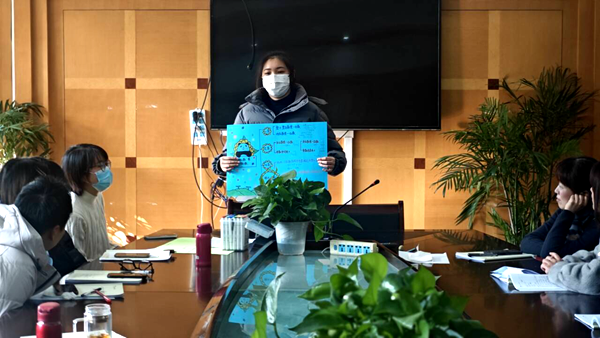

接下来三个备课组展开热烈讨论,通过绘制思维导图的形式将组内对本节课的所思所感或者本学期关于“数的运算”单元教学中的思考和实践都梳理记录下来,并与所有参与本次教研活动老师分享、碰撞。

一年级备课组由王舒嘉老师这样说:通过潘老师的动画,我们发现除法的除是由一个耳朵旁和余数的余组成。“耳朵旁”,第一个亮点是感悟平均分。有剩余和无剩余相比都是每份同样多。从没有剩余到有剩余的过渡是一个难点,潘老师的课程从分泡泡引入,两个知识点连接的非常自然。分泡泡用除法还是乘法。3×3+1=10,对于用乘法算式的来说,小孩子能够说清楚他的想法,他的理由,其实他对于还没有算式固定的情况下,未尝不可。潘老师对于这个现象也做出了引导。10÷3=3(组)1(个)。这个算式的出现非常的天然,他知道前面是要除,后面剩下的没地方去,就接在这个后面。这样子小朋友用自己创新的想法非常的有自己的一个特色,不管是哪一种,只要自己的想法能够结合着这个图的意思来进行表达都是很好的。

二年级备课组由葛丽莉老师有感而发:探究余数的特点是本节课的亮点所在,对比苏教版形成封闭圈的设计,本次教学特意设计了没有形成封闭圈的一组式子,让孩子形成“随着总数增加余数接下来可能是几”的矛盾。紧接着通过反面论证和正面论证两个方向都说明了“为什么余数只能是1、2、3,余数为什么不是4?”。在这里,反证法还呼应了前面余数是总数里分到不能再分的数,这强化了余数的意义。整个环节,利用了合情推理和演绎推理,逻辑严密,双管齐下,让孩子从正反两个方面感受到余数的特点并强化了余数的意义。

三年级备课组对一、二备课组的思考表示认同,他们选择了“数的运算”单元教学进行分享。由李志琴老师代表交流:运算单元复习时也应该关注整体性和一致性的原则,让孩子通过思维导图能清晰地捕捉到计算单元的重难点知识与流程。以《两、三位数乘一位数》为例,回顾口算和笔算的计算方法,帮助学生明确算理,掌握算法,提高运算能力;体验估算的方法和策略,培养学生的估算意识;将所学知识与实际问题相结合,提高解决问题的能力。

高位引领,提升教研品质

教师发展部叶娜老师肯定了潘老师的教学,她指出潘老师在课堂上能充分考虑到学生学习的起点,通过创设生动的情境、有效的操作和多元的表征来帮助学生理解有余数的除法。整个一节课,潘老师给学生提供了充分独立思考与交流展示的机会,尊重了学生的主体地位,让学生体验了获得发展的有意义学习过程。

每一次教研活动都是一场思想的涤荡与智慧的碰撞,博爱数学组将始终坚守学习的信念,不断探索前行的道路。