在“双减”背景下如何深化教研能力,提升课堂教学质量,发展学生思维,做到真正的减负增效?10月20日上午,数学组在五楼录播室开展了本学期第六次数学教研活动,会议由李丹老师主持,博爱校区全体数学教师参加。

经历过程 把握本质

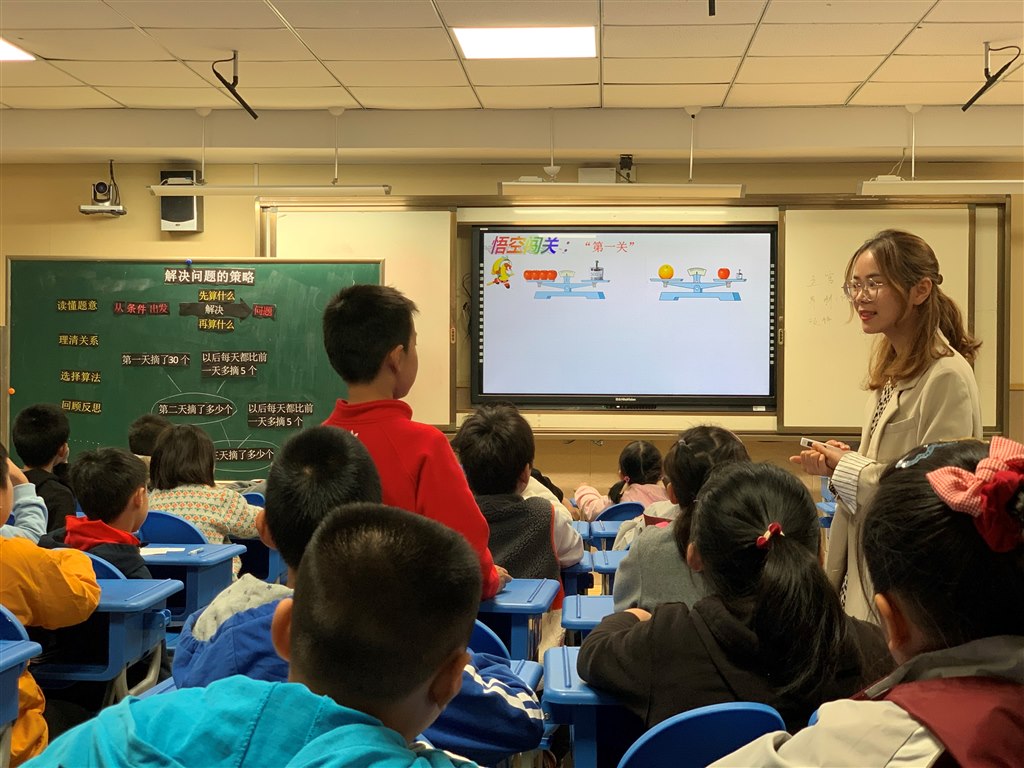

本次活动第一环节,由薛玲琳和崔昺瑢两位老师分别执教三年级上册《解决问题的策略-从条件想起》以及四年级上册《平均数》。薛老师执教的《解决问题的策略-从条件想起》以解决问题为载体,抓住教学重点,从学生已有知识经验出发,引导他们在经历解决问题的过程中体验策略,在回顾反思中建构策略。整节课薛老师以流程图为载体,让学生的思维从无序向有序过渡。崔老师执教的《平均数》立足统计背景,从“套圈比赛”的真实情境入手,让学生在对比冲突中,产生平均数的自觉需求,在直观体验中感悟平均数反映的是一组数据的总体情况,同时在数据不断变化中观察、分析、比较,体悟平均数的代表性和敏感性,了解它的意义和价值。两位老师教学风格沉稳,讲解细致入微,收获了一众好评。

紧扣目标 落实思想

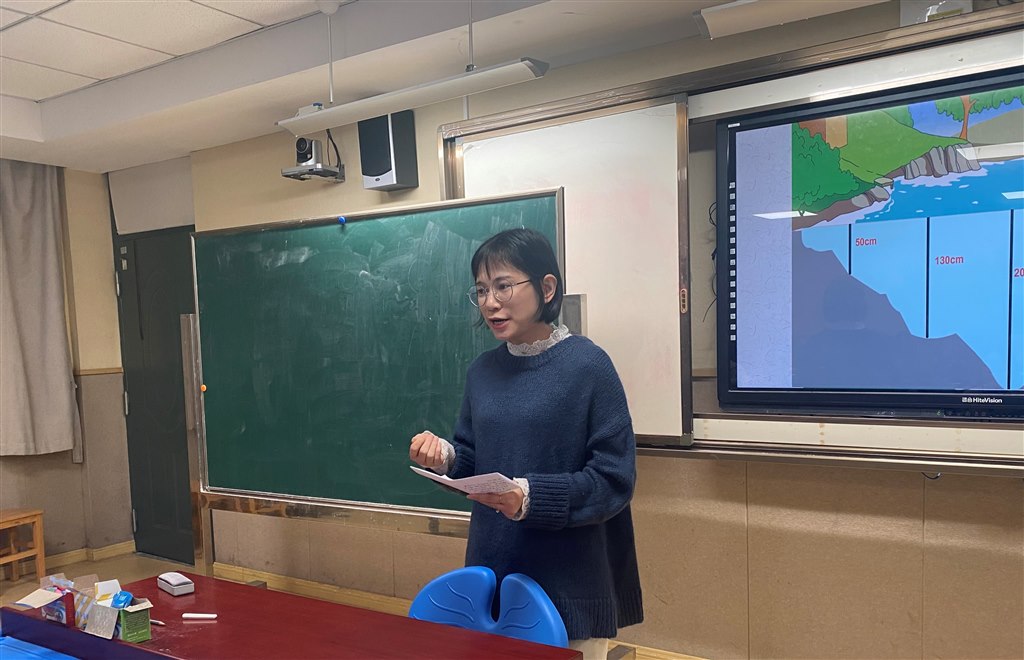

博观而约起,厚积而薄发。此次教研的第二个环节是由张倩倩和万夏耘两位老师根据两节课进行主题评课。张老师以《在经历中反思 在反思中建构》为题,对《解决问题的策略-从条件想起》一课进行了主题评课。张老师从巧设情景,提出问题;理清关系,建构策略;习题变式,应用策略三个方面展开,阐述层次清晰、逻辑严谨。万老师以《触摸统计知识本质 培养数据分析观念》为题,对《平均数》一课进行了主题评课。万老师对全课进行了总体性评价,指出学生在解决问题的过程中,思维层层深入,在观察对比中,深刻感悟到平均数的价值和意义。

每次的主题评课,已经发展成为博爱数学教研组的特色活动。评课结束以后,沈琛副校长指出:“通过一次次的评课,看到了年轻老师积极向上的姿态,看到了年轻老师不断拔节成长的样态,看到了年轻老师厚积薄发的常态。”同时,沈琛副校长也对青年教师的评课作出了指导,指出在评课的过程中,要有高观点,清晰的层次,以及丰富的辞藻。

激发群智 抱团共赢

一个人可以走的很快,一群人才能走的更远,博爱数学团队正是这样一个可亲可爱的集体。本次活动的第三个环节,大家针对两节课集思广益,收获颇多。《解决问题的策略-从条件想起》一课,大家一致认为教师能围绕策略的学习,在解决问题时围绕关键条件展开思考,解决问题。学生在解决问题的过程中体验从条件出发的策略特点,感受从条件出发思考对于解决问题的价值,从而逐步形成了相应的策略意识。《平均数》一课,精心设计了每一组活动数据,学生在教师的引导下,思维层层深入,在不断的对比与反思中加深了对平均数的认识与理解。

最后,沈琛副校长做了总结发言,她指出:“从两节精彩的教研课可以看出各个备课组都是实力担当。两位执教老师素养都很高,基本功非常扎实,各有特色。薛老师行课干脆利落,语言简洁明了。崔老师上课娓娓道来,有着很好的亲和力。”同时,沈琛副校长对两节课也给出了高屋建瓴的建议。《解决问题的策略—从条件想起》,要突出策略需求、价值,感受策略运用的巧妙以及背后的数学思想。在分析关键条件“以后每天比前一天多5个”时,可以通过学生活动,引导学生画、写、填来表达对关键条件的理解,让学生思维脉络可视化。同时,要切实理解教材选用例题背后的深意,感受例题作为“从条件想起”问题的典型性,要通过解决问题过程的对比感受解决后面第几天的问题要从前面已知的想起,从而凸显出“从条件想起”策略的价值。《平均数》一课,沈琛副校长指出,求和均分以及移多补少的平均数算法学生是比较容易理解的,而体会平均数作为统计量的意义要比平均数的计算方法重要得多,也难得多。如何突破难点,通过以下几种方式进行:1.巧设几组数据,用“哪个数来代表整体水平比较合适”的大问题引领学生发现从“不一样的”数据到“一样多”的变化,在感受平均数的意义过程中揭示平均数的算法。2.增强几组数据整体水平的对比,感受平均数作为统计量能进行数据预测或者数据对比分析的价值。3.通过增加一个数据的方式,让学生感受某些数据的变化对平均数的影响,从而感悟平均数的敏感性。4.在理解平均数作为数据的“虚拟性”同时还要理解它的“代表性”。

学为中心,研以致学。博爱数学教研组将每次教研落到实处,致力于提升老师们的专业素养,在一次次的教研活动中,彰显博爱品质。