六年的时间,既不多也不少;六年的光阴,即不快也不慢;六年的师生,相伴而行。在这美丽的毕业季,我们开展小学生涯的最后一次拓展课程,我们和学生一起玩转数学,在六年来的身高小数据中,感受数学大应用。

论:≠k

时间的年轮一刻不停,每年的身高正记录着他们点点滴滴的成长。六年级的学生根据自己的成绩报告单上记录的数据,回顾成长的过程,制作了个人统计表和对应的统计图。看着自己随年龄变化而逐渐变大的数字,感受成长带来的变化:有的学生减法算着自己长高了多少,有的学生用除法算着自己身高的增长率,“五年级那一年我长得最快,增长率是7%。难怪那一年我能吃两碗饭呢!”“看,我六年一共增长了27%。”……大家你一句我一言地讨论着,并思考教材中身高和年龄是否成正比例的问题。学生发现尽管年龄增长,身高也随之增长,但数据不成比例。当学生最后异口同声地对说出“NO”时,这个问题全员参与,深入思考,共同得出结论:≠k。

猜:未来身高

看着呈上升趋势的折线统计图,还有那每年有不同的增长率,未来我们的身高又会停留在哪个点上呢?充满对未来无限渴望的学生,一次大胆的“猜测”之旅又开始了。他们运用了自己所有的数学知识基础来支撑他们的“猜测”,他们利用数据分析,进行趋势预估:从极值思维出发估身高的范围,就一年的身高增长可能在六年增长最快和最慢两个极值之间;会通过及时六年的生长平均数来推测出自己未来一年的身高;会根据最近一年进入发育期进行后一年生长变化预估……学生们不仅能看懂统计图表,更能根据图表的数据进行数学分析从而展望自己的未来身高。在数学思维不断地碰撞中,他们互相学习,互相影响,促进自我反思,数据分析能力整体获得提升。

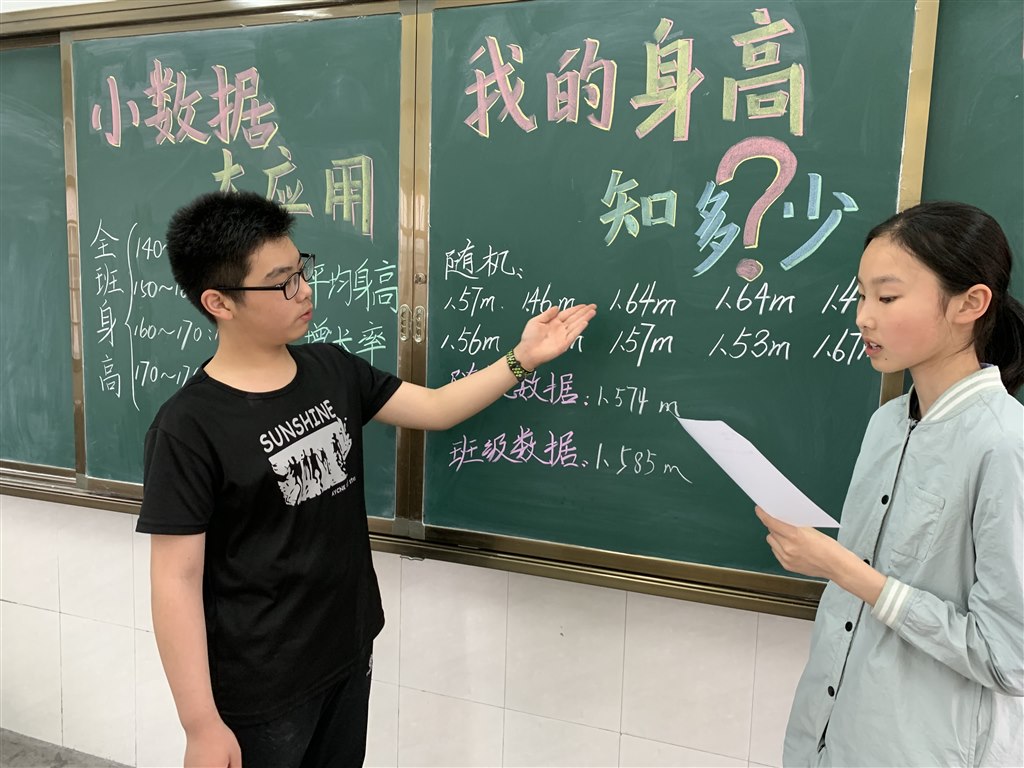

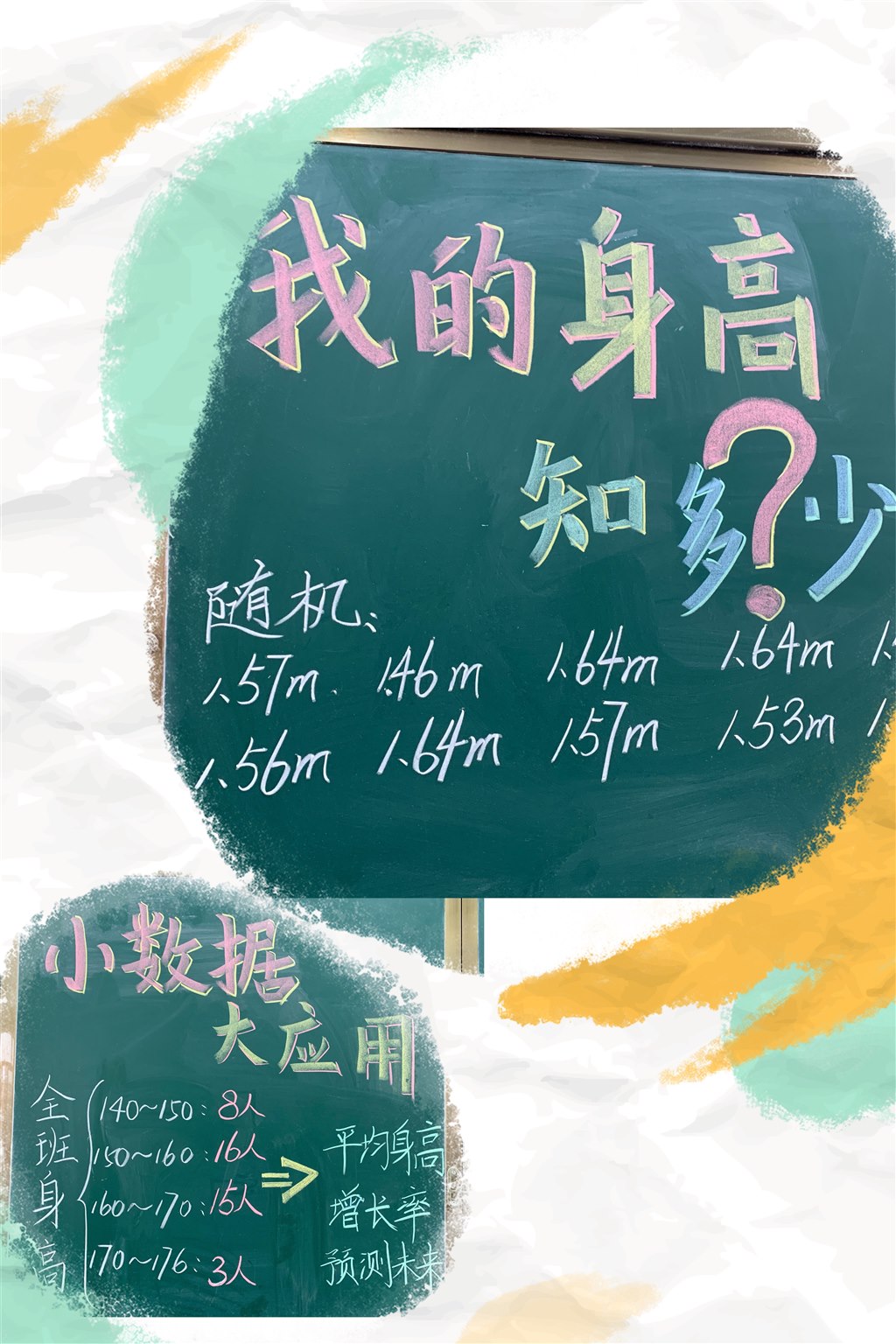

议:随机样本

纵向比较了自己的身高,我们还有一个大问题要解决:年级身高的整体水平。这问题一抛出来,有的学生马上拿起了笔就开始算总数算平均数,但有些学生就动起了脑筋:全年级近400人,数据那么多,有没有更好的办法反映整体情况呢?可不可以挑选一些数据算算?思维的火花一碰撞,一场有趣的数学活动就开始了。如何选择数据?这样选择的数据是否能反映整体情况?是我们要研究的方向。我们就以班级为实验,制作软件,输入全班的身高数据,算出标准平均值。接着,我们让班级的这些数据在ppt里滚动了起来,孩子们随意喊停,随机抽取了10个数据,紧张的计算后发现随机平均值。这样做了5次实验,产生5组对比值:结果发现,标准平均值与随机平均值的误差都很小。看来当数据很多时,可以选用随机抽样的方法来进行整体水平的刻画。面对更多数据的年级平均身高,学生找到方法了:每班随机抽取5个数据,算出9个班级45个身高的平均值,就能体现年级的整体情况。由此,我们想到如果计算全校、全区乃至全市,甚至全国的普查都可以用这样的随机抽取数据计算平均值的方法,正是小小的数据,解决了大大的问题!

“大数据”的应用是未来世界必备的能力,学好统计,用好数据,才能迎接未来。在这最美的毕业季,我们将一路探索,一路前行,奔向未来。(审核:郑云)