为了促使我校数学课堂教学质量的进一步提高,本着“相互学习、相互促进”的教学理念,4月24日上午,博爱小学数学教研活动在五楼录播室如期进行。此次活动由五年级的张丽东老师和三年级的张钰老师分别执教《分数加减法》和《比较小数的大小》。课后,全体数学教师各抒己见,交流观课感受,进行教学研讨。最后由沈琛副校长基于这两堂课进行小学阶段数的教学的指导与点拨。

尝试探究展课堂风采

两位老师均采用学生大胆尝试、独立思考、并排呈现学习资源、课堂互动交流的形式展开教学,让孩子真正地掌握数的运算和比较的方法、技巧。学生在互动交流中,有智慧的碰撞、热烈的辩析、思维的提升,在掌握方法技巧的过程中同时注重孩子研究的过程的体验,丰富他们的数学学习经验。

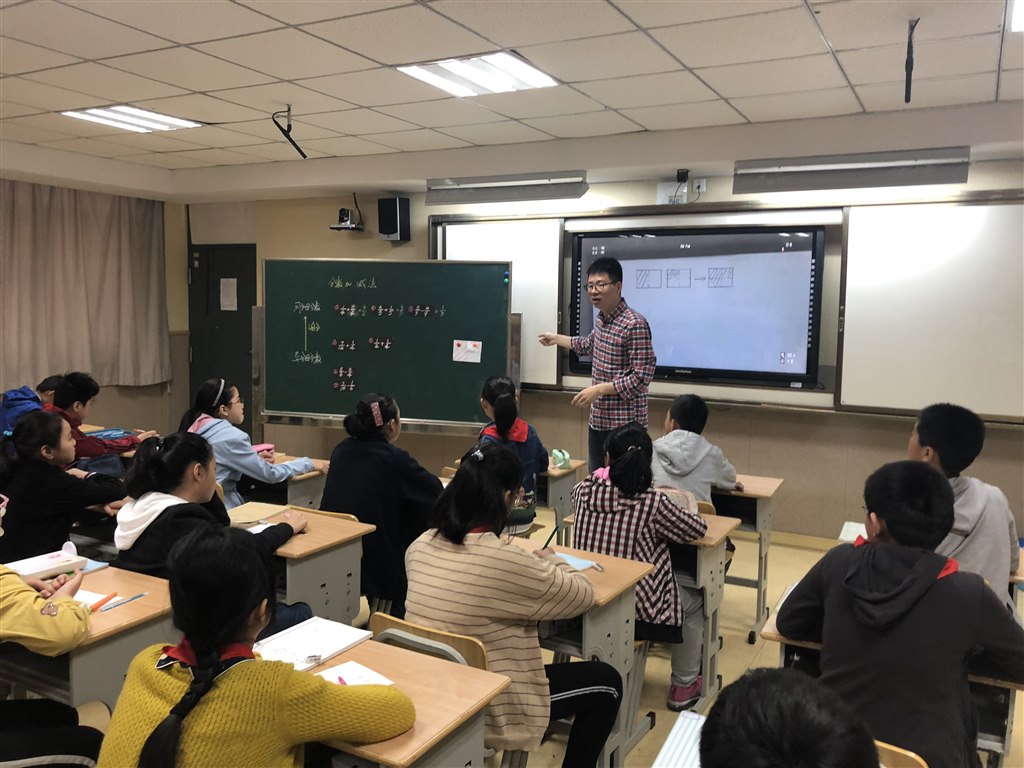

张丽东老师执教的是《异分母分数加减法》,张老师从分类入手,通过观察分母,从表象上将分数加减法分成了同分母和异分母两大类,复习了同分母分数加减法,为异分母分数加减法的学习铺垫。重点让学生探究异分母分数加减法。学生在学习过程中独立思考,教师呈现问题资源,让学生进行辩析,进行二次探究。学生发现,可以用转化的策略:将异分母分数转化成小数进行加减,或转化成同分母分数加减;也可以用数形结合的方式,画图感受涂色部分加减后的变化。深刻感受异分母分数加减的“算理”。通过几组练习,感受到转化成同分母分数加减是一般方式,从而得到异分母分数加减法的“算法”。进而又对计算的技巧进行了体验和感悟,整个过程思路清晰、重心下移,学生在张老师的引导下,感受到由“算理”到“算法”的水到渠成,学得扎实、灵动。作为小学阶段最后一节数的加减法课,张老师还沟通了分数与整数、小数加减法之间的联系:都要关注计数单位的统一。

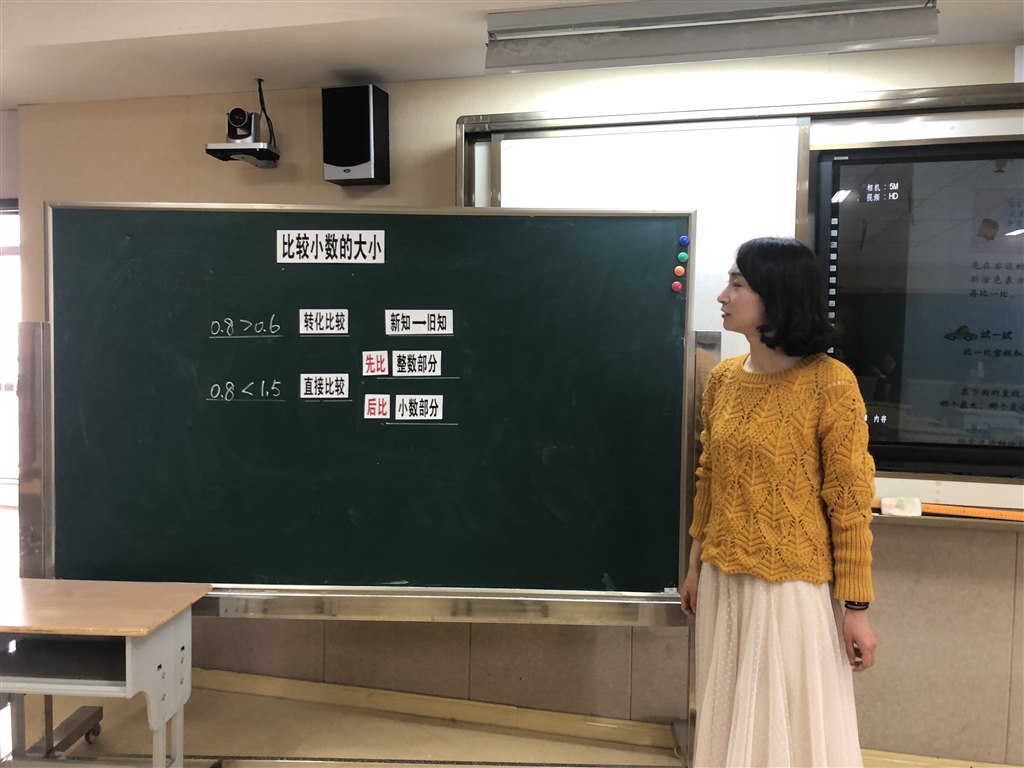

张钰老师教学的《比较小数的大小》紧密联系购物情境,并列呈现学生四种比较资源:(1)转化为学过的同分母分数比较大小;(2)结合小数的意义进行比较;(3)转化为角作单位进行比较;(4)在数轴上填数,通过观察每个小数填写的位置再比较大小,通过数形结合,让学生清晰地感受到:原来小数比较也是有法可依。然后进行方法的沟通,提炼比较小数的一般方法。练习设计有层次,并能结合实际问题的解决,让学生学得实在、有用。

两位老师认真的态度以及对教学的饱满热情,让博爱的数学课堂多姿多彩。

高位点拨助教师成长

课后,各年级的老师对这两节课的教学进行探讨,深入浅出的交流与精彩纷呈的思辨,将本次活动推向高潮。最后,沈校就两节课的内容进行了总结与点评,促使数学老师对“数”的教学有提升。

首先,沈校肯定了两位经验型教师的教学组织形式:有精心设计的问题,有生生互动的交流思辨,并列呈现学习资源,促使所有学生参与学习活动。这一点很值得赞赏。

其次,两节课应该围绕从算理总结出算法、从比较分数大小的原理提炼出比较的方法来展开教学。要通过表象看本质,“数”的教学应紧扣“由理及法”的学习层次,既关注“理”的讨论,又关注“法”的提炼。最后,形成技能技巧。让学生充分经历学习和生成的过程,从而达到提高学生的学习能力的目标。张丽东老师的课是小学阶段“数”的加减运算最后一节课,还应该更好地去思考如何进行“数”运算的沟通和总结。而张钰老师的课,更应该注重由“理”到“法”的逻辑过程。

沈校的点拨也让在场的老师们受教颇丰,教研活动的开展让更多教师们积极参与到“打破常规,勇于尝试,不断提升”的队伍中去,也让教师们不断进行教学回顾与反思,使智慧向深度传递,让思维朝广度延伸。(审核:郑云)